La terza terrazza, posta sul lato nord, costituiva una tappa intermedia della strada che corre alla base del tumulo. Il completo programma religioso, comprensivo di tutti i dettagli celebrativi (che prevedevano per i sacerdoti l’obbligo di indossare il costume persiano, la disponibilità economica per garantire il cibo e vino ai fedeli partecipanti al culto) è noto grazie a una lunga iscrizione incisa sul retro delle statue colossali erette sulle due terrazze principali. In questo lungo testo Antioco propugnava la nuova fede come elemento fondamentale per la felicità dei suoi sudditi e dei posteri, garanzia di speranza e salvezza anche di fronte a grandi pericoli e a situazioni disperate che lo stesso re aveva vissuto di persona.

La terrazza orientale doveva rivestire a livello culturale un ruolo più importante, come indica la presenza di un grande altare monumentale a forma di piramide tronca eretta sul lato est. Dalla parte opposta stanno le statue colossali, erette su un basamento alto più di sei metri rispetto al piano della terrazza: alle estremità sono due basi che recavano le immagini di un’aquila e di un leone (ora cadute nei pressi) che simboleggiavano rispettivamente il dominio dei cieli e la regalità. Dominano ancora le statue delle divinità, raffigurate sedute, alte tra gli otti e dieci metri: al centro è la figura di Zeus Oromasdes, fiancheggiato a sinistra dalla personificazione della Commagene, nelle fattezze di Tyche, e a destra da Apollon Mitra Helios Hermes, ai lati dei quali erano a loro volta rispettivamente il re Antioco divinizzato e Herakles Artagnes Ares.

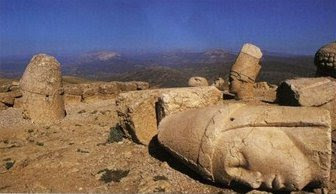

Le statue (ormai tutte acefale) sono in blocchi di calcare locale, oggi con crepe e fenditure dovute agli agenti atmosferici e alle forti escursioni termiche del sito.

Originariamente esse erano del tutto lisce: le dimensioni gigantesche delle statue, ideate per essere viste anche da molto lontano, resero superflua la lavorazione dei particolari fisionomici e dei panneggi, ridotti all’essenzialità, come si può notare nella resa della barba di Zeus Orosmades e di Herakles Artagnes Ares e nel trattamento delle vesti. Tra il piano delle statue maggiori e quello della terrazza c’è un gradone intermedio, sul quale era il ciclo dei rilievi in arenaria verdastra di “dexiosis” (vale a dire di accoglimento), nei quali Antioco I salutava e veniva accolto da ogni singola divinità; assieme ad essi vi era anche il rilievo astrologico del leone, pervenutoci quasi integro nella terrazza opposta. I lati nord e sud della terrazza sono delimitati da bassi muri a blocchi, formanti due piedistalli sui quali erano collocate lastre a rilievo, rinvenute per lo più frammentarie, con le raffigurazioni dei progenitori (veri o presunti) di Antioco, debitamente corredate sul retro di iscrizioni esplicative. Sul basamento a nord c’erano quindici antenati di parte paterna comprendenti i re di Commagene e di Persia risalenti sino a Dario il Grande, mentre su quello a sud erano quelli macedoni di linea materna; quattro regine e tredici re, tra i quali doveva essere annoverato – con tutta probabilità – Alessandro Magno. Davanti a ogni raffigurazione c’era un altare rettangolare sul quale veniva bruciato l’incenso in occasione delle feste religiose.

Sul lato occidentale del tumulo, la terrazza presentava un allestimento leggermente differente: il lato di fondo era infatti occupato dalla stessa sequenza di statue colossali, mentre i rilievi dei progenitori erano disposti sul lato meridionale e su quello occidentale (destinati rispettivamente agli antenati persiani ed a quelli macedoni), in modo tale che le sculture venivano a formare una corte chiusa per tre lati. Questa terrazza al momento della scoperta presentava le statue quasi completamente crollate sul tereno a causa dei terremoti, dell’erosione del tumulo e forse anche dei tentativi dei cacciatori di tesori di rinvenire la camera funeraria. Ciò ha permesso di salvaguardare in notevole stato di conservazione parte dei rilievi degli antenati e, soprattutto, quelli pertinenti all’accoglimento di Antioco I da parte degli dèi.

In ognuno di questi sono raffigurati di profilo Antioco I e una divinità del ciclo colossale nell’atto di saluto reciproco: il re indossa la tiara e porta lo scettro, ma in queste raffigurazioni è vestito con abiti di foggia orientale. Gli stessi dèi sono riprodotti con iconografie differenti: anche Apollon Mithra Helios Hermes in questo caso è vestito all’orientale, reca il “barsom” ed è nimbato e radiato, mentre Herakles Artagnes Ares si presenta nella versione classica di Ercole, nudo, con la pelle di leone e la consueta clava. Completava la serie un rilievo molto famoso, noto come il “rilievo astrologico del leone”. Su di esso è raffigurato frontalmente un leone con le fauci aperte, recante al collo un crescente lunare; sullo sfondo e sul corpo del leone stesso sono raffigurate diciannove stelle a otto raggi che formano la costellazione del Leone, mentre in alto a sinistra ci sono tre stelle più grandi a sedici raggi, da riconoscere – come indicano esplicitamente le iscrizioni – i pianeti di Giove, Mercurio e Marte. La precisione della raffigurazione rimanda evidentemente a un oroscopo (forse il più antico a noi giunto) connesso con un giorno legato alle vicende personali del re, la cui identificazione ha fatto discutere a lungo gli studiosi.

Gli elementi rappresentanti indicano che l’oroscopo di Antioco era sotto costellazione del Leone, con i tre pianeti in congiunzione contemporaneamente alla luna: la data più probabile che ne risulta è il 17 luglio del 61 a . C., giorno che corrisponderebbe alla concessione ufficiale del regno ad Antioco da parte di Pompeo, dopo quella provvisoria del 69 a . C. data da Lucullo.

Se da un lato la volontà di costruire una tomba monumentale cosi impegnativa in un luogo cosi improbabile potrebbe sembrare la bizzarria di un monarca stravagante, dall’altro il testo della lunga iscrizione sacrale e l’interpretazione dell’apparato scultoreo chiariscono le intenzioni e il progetto propagandistico-religioso di Antioco I che, quasi a voler giustificare i suoi stretti rapporti con gli dèi, volle la sua tomba “vicino ai troni celesti”.

L’ambizioso progetto religioso di unire tradizioni e concezioni religiose del tutto diverse sopravisse solo per poche generazioni, nel corso delle quali i successori di Antioco I fecero erigere altri “hierothesia”, sebbene di gran lunga più piccoli. Di essi rimangono soprattutto il fascino unico e la sfida ai secoli del monumento del Nemrud Dagh, che conserva ancora gelosamente le spoglie di Antioco I, mai rinvenute nonostante un ventennio di ricerche scientifiche.